話說入了Sony無反相機也五年,中途當然陸陸續續購入Multi Interface (MI)熱靴介面的閃燈,原先是買了HVL-F60RM,後來還是習慣離機閃所以又添購一隻陽春到炸的HVL-F20M,然後又上Ebay撿了第二支HVL-F60RM,直到近期又購入主要作為無線控制的HVL-F28RM。

然而,Multi Interface Hot Shoe熱靴的耐用度問題卻一直是作為使用者的我的陰影!

以下先來看看三款Sony閃燈HVL-F20M、HVL-F60RM、HVL-F28RM的MI熱靴實際狀況吧!

Sony 閃燈並列,HVL-F20M、HVL-F60RM、HVL-F28RM

HVL-F20M,MI Hot Shoe熱靴,採用塑膠底板

HVL-F20M的熱靴底板是整塊塑膠,中間裝了一片補強的金屬薄片,但金屬薄片絕對無濟於事,因為插拔的壓力點在上端的金屬端子所在的絕緣塑膠舌片和兩側的塑膠桿,這些塑膠部位擔負了插拔時對機頂熱靴座的直接衝擊,如果塑膠是ok的那Sony就不需要再進化到HVL-F60RM的熱靴金屬底板。

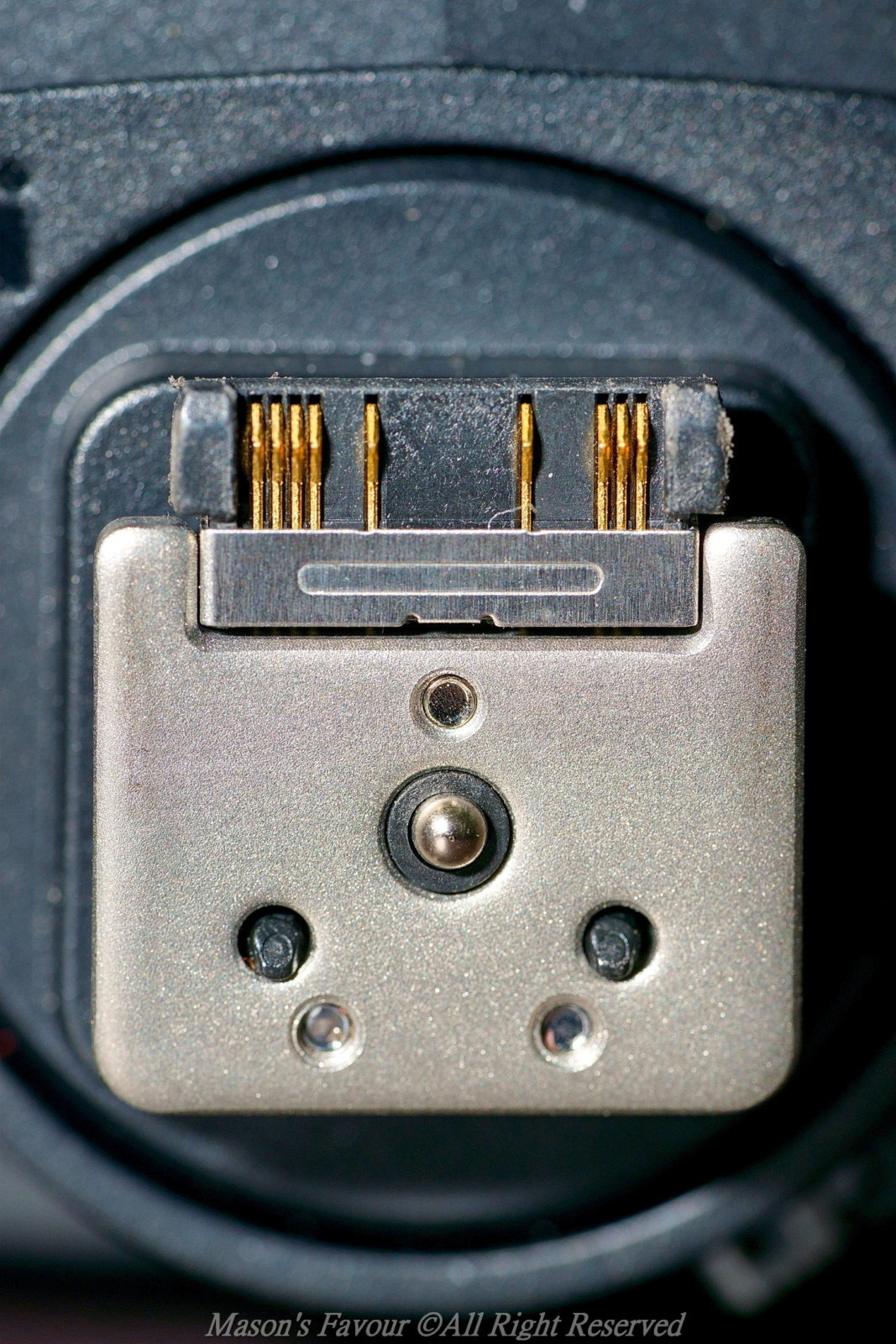

HVL-F60RM,MI Hot Shoe熱靴,採用金屬底板

由上圖可看到,HVL-F60RM的熱靴已經改為金屬底板,但是還是保留端子塑膠舌片下方的金屬薄片,老實說我不知道這是出於什麼考量,金屬底板看起來是鑄造件,理應可以鑄造成取代金屬薄片的形狀。另外端子塑膠舌片兩側並沒有補強,也就是說,在插拔時,端子塑膠舌片鐵定是直接受到衝擊的部位,金屬底板頂多是避免熱靴跟閃燈燈體斷裂分離的問題,無法保護到端子塑膠舌片多次插拔後崩壞的問題。

這也是為什麼Sony又改版出HVL-F28RM第三版的金屬加強底板 Orz

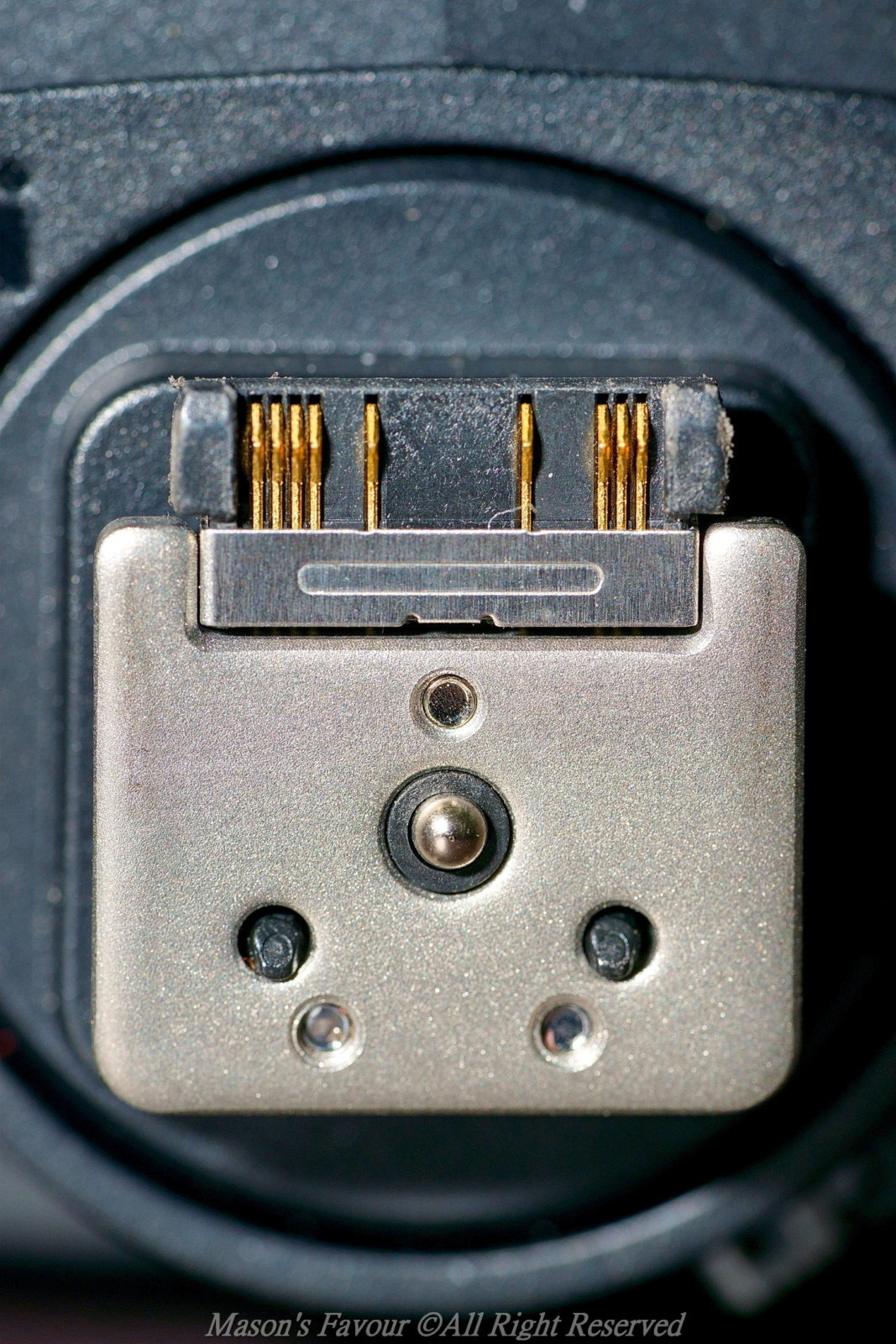

HVL-F28RM,MI Hot Shoe熱靴,採用金屬底板+金屬防撞桿

由上圖可以清楚看到,HVL-F28RM的MI Hot Shoe熱靴做出了第三次進化,採用一體成形的金屬底板+金屬防撞桿。換言之,就是在鑄造金屬底板時,讓金屬底板進一步延伸出兩隻分別位於端子塑膠舌片兩側的金屬防撞桿。另外,金屬底板面積也增大到覆蓋原本HVL-F60RM的端子下方的金屬薄片的位置,如此一來,比較厚和強韌的金屬防撞桿就可以吸收插拔時的直接衝擊,避免端子塑膠舌板受到直接衝擊而在不久後斷裂。

HVL-F20M,MI Hot Shoe 塑膠熱靴板

HVL-F60RM,MI Hot Shoe 金屬熱靴板

HVL-F28RM,MI Hot Shoe 金屬熱靴板+金屬端子兩側的金屬防撞桿

為了讓三種MI熱靴的差異更清楚,我把三張熱靴特寫併排。

由於三隻閃燈的併排熱靴圖可以清楚看到,HVL-F20M的熱靴底板最單薄,雖然中間裝了一片金屬薄片,但是插拔的壓力點其實在金屬端子所在的塑膠舌片和塑膠舌片兩側的較厚塑膠桿,這些地方在使用比較粗暴的使用者或是頻繁使用的職業攝影師的操勞下,崩裂只是遲早問題。

HVL-F60RM有了鑄造金屬底板,卻仍讓傳遞訊號的端子所在的塑膠舌板擔任直接對抗插拔衝擊的角色,算是半吊子的進化。

HVL-F28RM,把鑄造金屬底板進一步強化長出兩隻惡魔角,也就是金屬防撞桿,去吸收或是對抗插拔的直接衝擊,前一版的金屬沖壓薄片,也改為鑄造金屬底板的一體延伸部。

身為Sony閃燈用戶的心得

老實說,身為Sony閃燈使用者的我只感覺到自己被當作白老鼠,當初Sony設計出這樣不耐用的MI 熱靴,我想主因只是為了開設出他牌閃燈難以兼用的屏障而已,除此之外我看不到什麼正面積極的因素。

當初Sony設計MI熱靴之初就應該考量到塑膠根本不耐用的問題,畢竟在十多年前的單眼時代就傳出Metz 58-AF1等塑膠熱靴跟閃燈本體整個斷開分離的恐怖事件,後來Canon、Nikon陸續推出的新閃燈也都是採用金屬底板,而且這些閃燈端子是長在金屬底板正中央下方也以上下伸縮方式作動,根本不會因為插拔而受到衝擊。

我相信Sony推出MI 熱靴時早就知曉塑膠熱靴斷裂的問題,相關機構工程師必然也給過採用金屬底板的建議,前人都已經在閃燈的塑膠熱靴問題上跌跤又爬起來,Sony實在沒必要自己也跌幾下。

然而,不知為何,Sony仍是想要親自下海演一遍熱靴進化史,這令人傻眼,在閃燈來說,最貴的HVL-F60RM雖然有好棒棒的第二版金屬底板,但我看Sony很可能還會推出Mark II去進化到HVL-F28RM的最新版金屬底板MI熱靴。更不用說Sony的其他採用MI熱靴的麥克風(ECM-B1M)或是錄音機配件也都還是塑膠底板。

最大的問題是,Sony不太在意MI熱靴改版和普及的超牛步龜爬速度。以目前這樣想到一下要改版就推出單一款產品的政策來看,我看五年後還是一堆第一版的MI熱靴底板產品繼續販售。